目白ヨシノ治療院

目白ヨシノ治療院は新宿区下落、目白駅から徒歩3分、マニュアルメディシンを用いたマッサージ、手技治療,リハビリの専門治療院です。病院では特に問題のなかったつらい症状、日常生活で困る痛み、肩こりや腰痛、首の痛み、またはよく分からない目の奥の痛みや頭痛など機能障害に関する問題の治療を行っています。

03-6908-3434

〶161-0033

東京都新宿区下落合3-2-16池龍マンション401

高野台松本クリニックの院長、松本不二生(ふじお)先生が体にまつわるあれこれを書いた松ぼっくり通信。読めばカラダに役立つ、読むサプリです。

高野台松本クリニック 〒177-0035 練馬区高野台1-3-7NFプラザⅡ三階

℡03-5372-7773

(整形外科・リハビリテーション科・漢方外来)

松ぼっくり通信

松ぼっくり通信 2022年 3月号

無理なくキレイに歩こう!

他にすることがなかったためか、昨年はかなり走りました。やりすぎで、しゃがむときにひざの痛みを感じるようになりました。ところがこれからお話しするウォーキング・テクニックでは、痛みなしで歩くことが可能です。体重がかかっているあいだ、ひざがまっすぐに伸びているのがキー・ポイントです。

1 ウォーキングとランニングのちがい

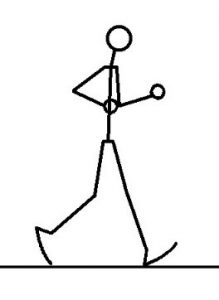

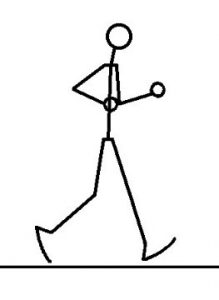

図A 図B 図C

図ではこんな感じ。 AとCはウォーキング、Bはランニングです。 Aでは、着地のとき膝が伸びています。ちょっとむずかしいが理想的なフォーム。Bでは一瞬、両足が離れていて、これがランニング。Cでは着地のとき、膝が曲がっています。曲がるほど膝への負担が強くなる歩き方です。

Aは練習が必要ですが、一度習得するとなめらかで負担の少ない歩行ができます。

実際にはCの歩き方が多いのですが、この歩き方だと効率が悪く、速く歩こうとすると疲れやすいです。

2 ウォーキングの基本

-

両足をそろえてまっすぐ立ちます。

-

片足を床からちょっとだけ浮かし、膝を伸ばしたまま前後にぶらぶらとゆすってみましょう。力を抜いてできるまで練習してください。

-

慣れてきたら、前に足が出たときにかかとからそっと着地します。何回か繰り返してください。

-

反対側の足でも②③をやってください。

-

次に前足と後ろ足をともに床につけたまま、交互に体重を乗せる練習をします。左右いずれも慣れるまで続けましょう。

-

いよいよ次の一歩を踏み出します。前に踏み出した足に体重を乗せたら、後ろ足を前に振り出します。そしてかかとから着地します。

-

着地の瞬間ひざが伸びていることを確認しながら数歩歩いてみます。慣れたら距離を伸ばしていきます。

3 ウォーキングのこつ

-

前こごみにならない…はじめのうち、どうしても足元を確認しようとして前こごみになりがちです。からだをまっすぐに起こし、10メートルくらい先の地面を見るようにしてください。

-

力を抜く…とくに肩から余計な力を抜きましょう。肘を直角くらいに曲げたまま、腕を振り子のようにゆすってください。

-

足をからだの真下にまとめる…必ずからだの真下、動く方向に沿って着地することを心がけます。両足が一本の線上を通るのが理想ですが、はじめはこだわらないほうがいいでしょう。

-

着地の瞬間、上にはねるのではなくかかとを後ろに押し出します。後ろ足を進めるとき、足うらが地面すれすれを通るのを意識してください。

-

胸を張りすぎず、前こごみにもならず、一番自然な姿勢でできるだけリラックスして歩きましょう。呼吸が楽にできているかがだいじです。

-

ひざは力を入れて伸ばすのではなく、下肢全体をブランコのように前に振って、伸びたところで地面にかかとを置きます。「膝カックン」されたときみたいに、力が抜けている感じです。だから後ろ足が前に進むとき(地面についていない間)の膝は曲がっています。

-

いろいろやってみながらスマホで撮影、自分で見てみるとわかりやすいです。

4 ウォーキングの楽しみ

ふつうのウォーキングは時速4キロくらい、この歩き方だと時速5,6キロ以上、その気になれば時速10キロ以上で歩くことができます。だからスポーツのクロストレーニングとしても十分な運動になりますよ。

基本はモデルウォークとほとんど同じ、だから見た目もばっちりです。着地の衝撃が少ないので、足腰の故障を抱えている方や、ケガのリハビリ中の方にもいいでしょう。ただし骨そのものに痛みがあるケース(疲労骨折や骨挫傷など)には無効ですから、痛みがなくなるまで運動は辛抱してください。説明がいま一つわかりづらかった方は、ユーチューブで「モデルウォーク」「ウォーキング」などの動画をぜひ参照してください。ウォーキングの講習会もあちこちで開かれていますよ。

ねりまインクワイアラー 179 カキの筋トレ

殻付きのカキは日持ちが短いのが欠点です。そこで生育中にときどきカキを空気中にさらし、貝殻を強く閉める練習をさせたところ、貝柱が太く日持ちのいいカキが出来上がったそうです。カキにも筋トレが効くのですね。

松ぼっくり通信 2022年 2月号

ビタミンDの Q&A

ビタミンは体の中で作ることができないか、少ししか作れないために食べ物から補給する必要がある物質です。炭水化物・タンパク質・脂質のような栄養素ではないものの、決して欠かすことのできないものです。私のクリニックでは、手足の関節痛や骨粗しょう症の治療でビタミンDをよく使っています。今回はちょっと突っ込んだお話です。

1 キノコにビタミンDが多いのはどうして?

サーモンなど海産魚の切り身、レバー、キノコ。ビタミンDが多く含まれている食べ物です。動物由来の食品でビタミンDが多いのはわかるのですが、キノコは?と思いませんか。じつはキノコは植物ではありません。真菌類という全く別の生き物です。はるか昔、単細胞の生物からさまざまな生き物が枝分かれして進化しましたが、キノコのご先祖は植物が生まれるずっと前に枝分かれしていて、どちらかというと動物のご先祖に近いのです。野菜売り場にキノコが置いてあるのはある意味不思議なわけですね。

2 ビタミンDは骨のビタミンなの?

あらゆる動物の細胞では、表面がコレステロールを含んだ物質でおおわれているのですが、植物の細胞はセルロースという物質で覆われています。ところがキノコの細胞表面はコレステロールとよく似た物質が含まれていて、これに日光が当たるとビタミンDに変化するのです。やはり生い立ちが動物に近いからでしょう。人間の肌に日光が当たるとビタミンDが合成できるのですが、これとよく似たしくみなのです。

ビタミンDのはたらきには骨を強くすることが含まれますが、ほんとうのはたらきはカルシウムの新陳代謝です。体中のすべての細胞の中でカルシウムは重要な役割を担っています。複雑な機械…たとえば飛行機でたとえるなら、パイロットが操作するさまざまなスイッチの役割をカルシウムは行っています。筋肉細胞の場合は筋肉に力を入れる、つまり収縮させるときにカルシウムが働きます。脳細胞が活発に働くときにも、免疫細胞が機能するときにもカルシウムが働きますから、体中のあらゆる機能にビタミンDがかかわっているといっても過言ではありません。

ですから骨粗しょう症のみならず、うつ病、免疫疾患、アレルギー、感染症やがんなどさまざまな病気でビタミンDが有効であるという報告がでているのです。

3 ビタミンはどうやって作るのか

肝油ドロップをご存じでしょうか。いまでも売られていて私も愛用しています。もともとはタラなどの魚から抽出されたビタミンD・Aを栄養食品として販売していました。臭いを抑えるため糖衣をつけたドロップ状にして、かわいい缶に入れて学校で売られていました。現在では植物由来の成分と化学合成を組み合わせて作られていますから、水銀など有害物質の混入もなく、安全な製品が作られています。これは薬品会社も同様です。

ところが昨年、日本ではビタミンD製剤の供給が底をつきかけるアクシデントがありました。ジェネリック医薬品の製造会社数社がほぼ同時に操業停止になり、たくさんの医薬品の供給不足が起きたためです。その後操業再開したものの、原材料は海外から輸入しており、一気に増産というわけにはいかなかったようです。私のところでも一時ビタミンDの長期投与を控えていたのですが、今はだいぶ落ち着いてきました。

4 なぜ関節痛にビタミンDが効くのか

はじめにお伝えしておくと、すべての関節痛にビタミンDが効くわけではありません。関節周囲の骨強度が落ちてきて日常生活の動作でも骨の痛みが起きる(骨内の痛み神経が刺激される)場合に有効です。そんなことがあるの?といぶかる方がいると思いますが、新コロナウイルスの流行が始まってから急激に増えた印象です。

微細な骨の変化なのでレントゲンだけでの診たてがむずかしく、関節を動かしたときの痛みの出方を調べたり、かすかな熱感や腫れの有無をチェックして判断しています。たとえば手指を握った時の痛みの出方、歩行時やしゃがむときの痛みの出方に注目して診察します。そしてビタミンDを内服してもらうと、痛みが改善、消失します。一か月ですっきりする人もいますが、もっと時間がかかる人もいます。おそらく骨強度の低下にかなりの個人差があるからだろうと考えています。

そして日光浴が大事です。理論上日光浴だけでビタミンDの必要量を体内生産することができるといわれていますが、服装・ライフスタイルから十分に日光を浴びていない人が大半と思います。また授乳中のお母さん(そして母乳栄養で育つ赤ちゃん)、年配の方(ビタミンDの合成能力が低い)、肌の色が黒め(後天的な日焼けを含む)の人はビタミンDの不足が起きやすいので注意が必要です。ハワイのサーファーたちでも半数以上がビタミンD低下だったそうですから、(まさか自分が?)と思う方でも関節痛が出たら、一度は疑ってみる必要があります。 ビタミンDの体内半減期は30日未満であるといわれているので、意外と簡単にビタミンD不足になるかもしれません。ふだんから肝油ドロップやサプリを使って予防するのもおすすめです。ただし摂りすぎは体に悪く、ビタミンD中毒になることがあります。過ぎたるは及ばざる…というわけです。

ねりまインクワイアラー 178 ボードゲーム

いまボードゲームがブームです。スイッチやスマホゲームとはちがったおもしろさがあります。信じられないくらいいろいろな種類が売られていて見飽きません。頭のトレーニングにもよさそうですよ!

松ぼっくり通信 2022年 1月号

リハビリを乗り越えるには

掲示期間が短い一月号ではエッセイ風に書くことが多いです。8歳のときに足の骨を折り治療を受けたのですが、3年前にも足の骨を折り、子供のころより治りは遅いしリハビリも時間がかかると痛感しています。今回はリハビリの苦労と楽しみを書いてみました。

1 若いってすばらしい

だいぶ前のことです。当時勤務していた病院に3歳のこどもが入院してきました。大腿骨と骨盤が折れる大けがです。さっそく上半身から折れている足のつま先あたりまでギブスをまきました。これだけ折れると内出血が激しく、亡くなる人もいますからまわりはたいへん気を使いました。1週間後、なにげなく廊下を歩いていると病室から「キャッ!キャッ!」と声がしました。振り向くと、あのギブスをまいた子がベッドの上でぴょんぴょん飛んでいました!あわてて駆け寄ったものの、楽しんでやっているのにびっくりしました。回復が早く、1か月くらいで退院しましたが、以降もときおり診察する機会がありました。骨はついたもののかなり変形があったのですが、高校生ぐらいになると、見た目も機能的にも問題ないくらいに矯正されており、これなら絶対オーケーと太鼓判を押せるようになったのです。

子供の回復力はほんとうにすごいです。それに比べると・・・やはり年をとればとるほど治癒の力は弱くなり、回復にかかる時間も長くなってきます。でも、それは治らないということではありません。時間はかかるし、工夫もいるが、いくつになっても治る力は残っています。

2 リハビリの障壁

治る力は残っているが、それが働きにくい場合があります。

-

からだの調子に問題あり…はっきりした病気や、疲労の蓄積、睡眠不足や栄養のアンバランスなど回復力に悪影響を与える理由があるときです。

-

リハビリがかみ合っていない…無理をせずからだを休める時期、少しづつ刺激をかけて回復を促す時期、持久力・筋力・スキル向上のため自分で汗をかかなければいけない時期があります。ありがちなのが①あせって休養が大事な時期なのに早めに強い刺激をかけて、かえって回復を遅らせてしまう②楽をする時期とがんばる時期の切り替えができず、楽な方向に向きすぎる③病院やリハビリから徐々に離れ、広い世間に自分の創意と工夫で向かい合っていく時期なのに、なかなかふんぎりがつかない、などのケースです。

-

医療・リハビリの力不足…まだまだできないこと、工夫が足りないことがいっぱいあります。医学は物理や化学のようなハードサイエンスではなく、科学っぽいところからむかしながらの経験の積み重ねまでを集めた雑多な世界です。ハードはまだまだ足りないし、知恵や工夫もまだまだ足りないでしょう。